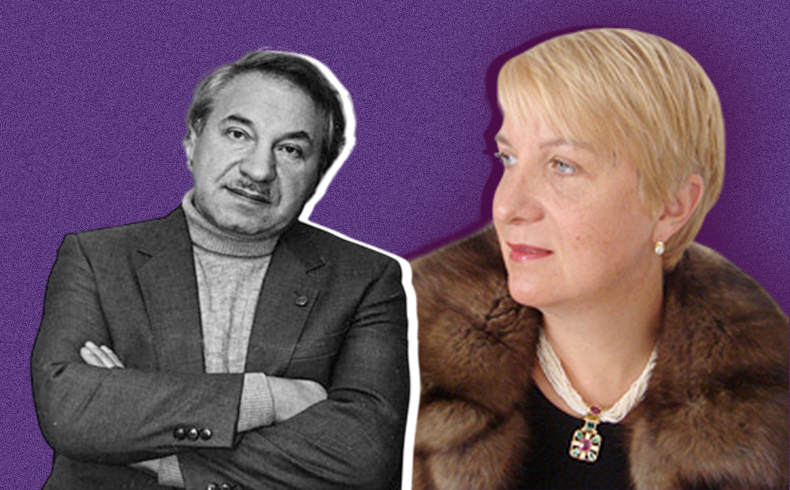

Огранка судьбы: путь Ноны Дроновой от аспирантки до профессора геммологии, вдохновлённый Дмитрием Андреевичем Минеевым

Дичь14 апреля, 2025

Московский государственный геологоразведочный институт имени С. Орджоникидзе (МГРИ) — это не просто ВУЗ. Это ковальня характеров, место, где закаляются не только знания, но и сила воли. Именно здесь, на кафедре минералогии и геммологии, под руководством выдающегося учёного профессора Дмитрия Андреевича Минеева, начался мой настоящий научный путь.

Дронова Нона Дмитриевна, доктор технических наук, профессор

Геологическая закалка: человек, который слышал землю

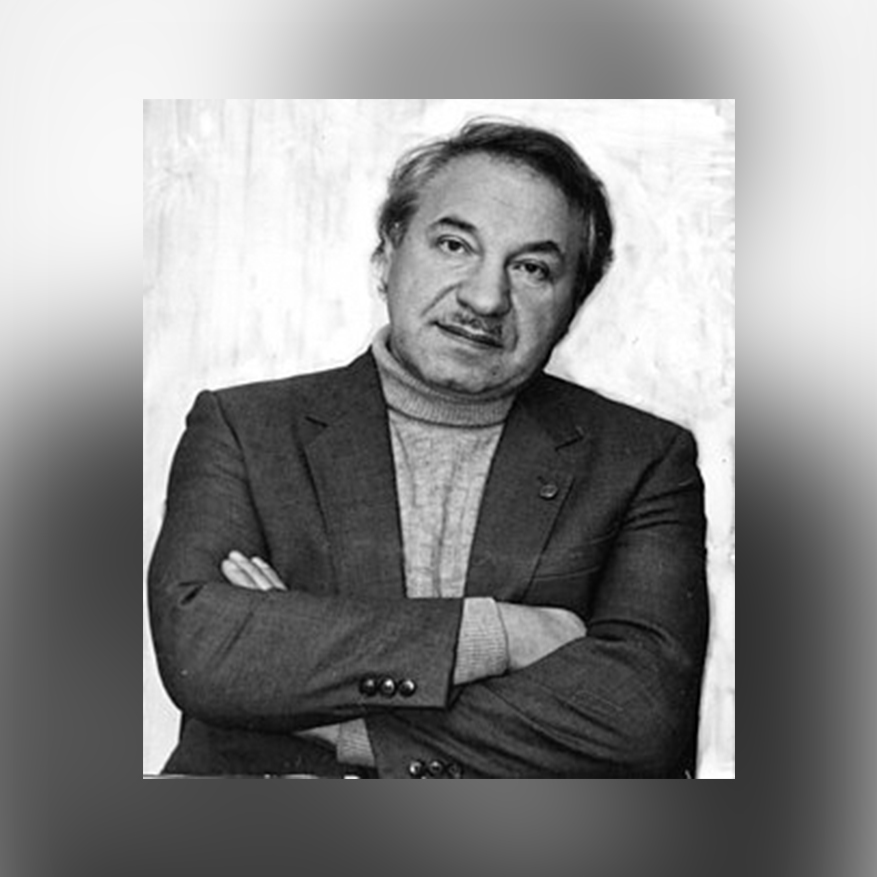

О Дмитрии Андреевиче Минеева я впервые услышала как об авторе фундаментальной монографии по редкоземельным элементам. Его исследования открыли новые горизонты в области поисков и разведки месторождений стратегического значения — от скандия до иттрия. Это были не просто публикации — это были отчёты о подвигах.

Он говорил, что наука — это когда ты можешь предсказать открытие, а потом пойти и найти его сам. Он так и делал.

Работая в самых труднодоступных районах СССР, Минеев не боялся ни мороза, ни голода, ни полной радиотишины. Его экспедиции стали легендой: палатки на вечной мерзлоте, пробитые дороги в тайге, месяцы без связи. И всё это — ради нескольких граммов шлифа, подтверждающего гипотезу.

Геолог живёт между землёй и небом. Один на один с вечностью. Но именно в такой тишине рождается знание, которому суждено изменить отрасль, —

из полевого дневника Минеева.

Академия и музей: его научная империя

Благодаря его усилиям была основана Академия естественных наук, а также один из лучших в стране Минералогических музеев при институте, где каждая экспозиция рассказывала не только о кристаллах, но и о людях, которые их добывали.

Он лично курировал коллекции, в том числе уникальные образцы редкоземельных минералов из Забайкалья и Хибин, и верил, что студенты должны учиться «с камнем в руках», а не только «по слайдам в аудитории».

Учитель, который разглядел во мне учёного

Когда я поступила в аспирантуру, моё направление — изучение структурных изменений в ювелирных алмазах при их огранке — казалось слишком узким. Но именно Дмитрий Андреевич вдохновил меня связать фундаментальную минералогию с практикой ювелирного дела.

Ты видела бриллиант в шлифе? Теперь представь, что ты должна не просто его узнать — ты должна объяснить, как он стал таким. Вот тебе и диссертация.

Он не просто проверял тексты. Он учил видеть структуру кристалла как судьбу вещества. Благодаря его научной школе я научилась думать одновременно как минералог и как технолог, а значит — как стратег, способный понимать рынок через призму материи.

От экспедиции к производству: мой путь

До начала научной работы у меня уже был опыт в алмазно-бриллиантовой промышленности. Я знала, что такое твердость на практике, как звучит рез алмаза под колесом, как «ведёт себя» кристалл под давлением. Дмитрий Андреевич оценил это не как курьёз, а как основу для серьёзной научной работы.

Ты не кабинетный учёный. Ты из тех, кто был в поле. Именно таких людей я всегда и искал.

Он научил меня тому, что минерал — это живой организм, и научная работа — не протокол, а поэма, написанная через точность измерений.

Наследие

Сегодня, будучи профессором, доктором наук, автором монографий и руководителем собственной научной школы, я по-прежнему ощущаю в себе его голос — строгий, но верящий в меня. Кафедра минералогии и геммологии МГРИ — это мой научный дом, и я горжусь, что его основал человек, открывший не только месторождения, но и меня — как исследователя, как профессионала, как личность.

Профессор Минеев часто повторял:

Наука не делается только на кафедре. Она рождается в библиотеке, крепнет в споре и проверяется в поле.

Я помню, как он направлял нас в читалку Института научной информации, в спецфонды геохимии при геологическом музее. Он верил, что подлинный учёный должен ежедневно «разговаривать с книгами» — как с равными.

Хочешь знать будущее — поговори с теми, кто создавал основу. Иди к Вернадскому, к Ферсману, к Курнакову. Они тебя не обманут.

В его лекциях по геохимии звучали не только формулы, но и строки, которые он произносил как молитвы:

«Человек есть геологическая сила, способная изменить облик планеты…»

— В.И. Вернадский

«Красота кристаллов и гармония их форм — это отражение порядка, царящего в природе. Мы должны не разрушать, а понимать её законы.»

— А.Е. Ферсман

Именно под его влиянием я стала вести «библиотечный дневник» — записывая не только найденные факты, но и мысли, которые приходили после прочтения. Я часами сидела в Геолитехе, в старом здании с запахом пыли и бумаги, ощущая диалог поколений. И всё чаще — находила ответы на вопросы, которые ещё не успела задать.

Наука как разговор

У Минеева была редкая черта — он не монологовал, он всегда провоцировал диалог. В перерывах между занятиями он собирал нас в курилке, в лаборатории, у витрины с метеоритами, и заводил разговор «на вырост»:

Что ты думаешь о роли изотопов в эволюции Земли?

Как ты объяснишь, что рубин и сапфир — это одно и то же вещество?

Он не ждал правильных ответов — он формировал научную интонацию. Именно благодаря этим разговорам я научилась не бояться мыслить масштабно, даже если путь начинался с микрошлифа и полевого журнала.

Заключение: учёный как путь

Сегодня, продолжая дело своего учителя, я передаю молодым то, что когда-то получила сама: уважение к первоисточнику, к труду, к научной линии. Библиотека — моя мастерская, диалог с коллегой — мой инструмент, память об учителе — мой моральный компас.

Будущее геологии — в людях, умеющих мыслить как земля и говорить как свет.

Профессор Минеев обладал редким даром: он не просто преподавал — он распознавал потенциал. Никогда не унижал незнание, не потакал лени, но относился к каждому студенту с удивительным достоинством.

Ты ещё не знаешь — не значит, что ты не способен понять. Ты просто должен войти в камень с нужной стороны, —

говорил он на первом же курсе.

Он знал имена, следил за судьбами, помнил, у кого какой характер. И всегда давал шанс. Иногда этот шанс был — одна книга, которую он подсовывал молча. Иногда — жёсткий вопрос на экзамене. А иногда — разговор в коридоре, который менял траекторию всей жизни.

Как он раскрыл во мне учёного

Наше первое серьёзное обсуждение будущей кандидатской диссертации состоялось не в кабинете, а в музее, у витрины с кристаллами кубической сингонии. Он подошёл, выслушал мои сомнения и сказал:

Ты работаешь с алмазом. А знаешь ли ты, как живёт кристалл в стрессе? Это не просто вопрос — это тема. Найди ответ, и ты получишь не диплом, а открытие.

С этого момента он начал вести меня не «по теме», а по сути моей научной личности. Он сам формулировал задачи, давал редкие статьи, подкидывал идеи на грани материаловедения, геохимии и технологии обработки.

Ты будешь первой, кто научно объяснит, как структура алмаза влияет на поведение света в бриллианте. Потому что ты видела это на производстве, а теперь ты сможешь это доказать.

Он видел во мне человека, способного соединить теорию и практику, минералогию и ювелирное искусство, строгую аналитику и творческий взгляд. Именно он сформировал мой стиль — точный, но не сухой, экспериментальный, но философский.

Профессор Минеев был не только выдающимся учёным, но и удивительно лёгким, обаятельным человеком. Его чувство юмора, искренний интерес к людям, умение говорить просто о сложном — делали его любимцем студентов. Он никогда не возвышался над нами — наоборот, как настоящий Учитель, он становился тем, кто помогает тебе вырасти рядом с ним.

Он входил в аудиторию — и сразу хотелось учиться. Он шутил, рассказывал экспедиционные байки, мог вдруг прочесть стихотворение Блока или Вернадского, а потом — вернуться к сложнейшей формуле изотопного равновесия.

Мы восхищались им. Не как «заслуженным», не как «академиком», а как человеком, в котором светилась внутренняя свобода и уважение к миру. У него был редкий дар — вдохновлять без давления, увлекать без авторитарности.

Память как огранка: навсегда в сердце

Он ушёл слишком рано — в 56 лет. Это было тяжёлое известие. Казалось, что человек, чья энергия могла озарить всю кафедру, чьи идеи опережали своё время, не мог просто взять и исчезнуть.

Но он не исчез. Он остался — в каждой цитате, которую я передаю студентам, в каждом исследовании, которое я начинаю с вопроса «а что бы он сказал?». Он остался в моём научном почерке, в моём подходе к обучению, в моей вере, что учёный — это не только мозг, но и душа.

Есть учителя, которых забываешь. А есть те, кто становится твоим внутренним голосом на всю жизнь. Для меня — это Дмитрий Андреевич.